一、背景

城市供水系统作为城市生命线工程,对维持正常社会生活、生产秩序和公共安全至关重要。主干管“爆管”易引发全城供水危机、交通瘫痪等严重问题。目前主要依靠居民报告或人工巡视发现爆管,往往造成大量水资源流失并严重影响城市正常运行。为快速应对爆管突发事件,特制定本监测方案。

二、技术方向选择

现阶段兼顾实用性与经济性,优先选择基于拟稳态压力和流量监测数据分析的方法。原因如下:

(1)成本优势:拟稳态压力监控设备价格远低于瞬态波监控设备,建设成本在自来水公司可接受范围内,且可提高布设密度。

(2)环境适应性强:拟稳态设备在潮湿管道井甚至长期浸泡水中等恶劣室外环境下的适应性优于瞬态波监控设备。

(3)供电要求低:高频采集设备对供电要求高,多数现场难以满足,而拟稳态设备更易适应现场供电条件。

三、爆管监测的基本问题与技术要点

(一)三个基本问题

1.采用现有设备,爆管是否可监测及监测水平。 2. 在可监测前提下,如何布置监测网以提高效率和可靠性。 3. 监测网建立后,如何利用数据快速识别爆管地点。

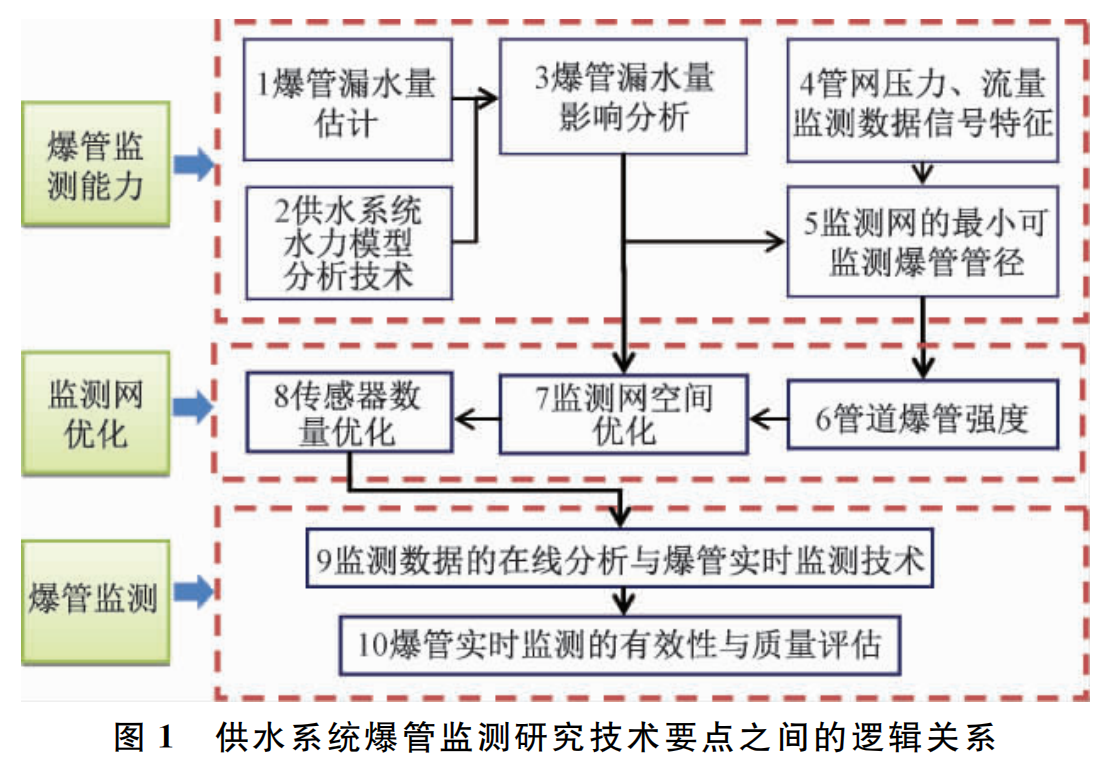

(二)十大技术要点及逻辑关系

技术要点包括爆管漏水量估计、爆管漏水量影响分析、管网压力与流量监测数据信号特征、爆管监测能力、监测网的最小可监测爆管管径、管道爆管强度、监测网空间优化、传感器数量优化、监测数据的在线分析与爆管实时监测技术、爆管实时监测的有效性与质量评估。这些要点相互关联,前五项用于分析爆管监测能力,后五项围绕监测网设计与数据应用展开。

四、爆管监测能力分析

(一)爆管漏水量估计

可采用孔口出流相关经验公式估算,在EPANET模型中可折算成相应射流系数计算。实际流量系数范围较宽,与来流速度、孔口大小相关。

(二)管网监测数据特征与背景噪声

数据特征:供水管网压力和流量数据以天为周期变化,且含随机性。

背景噪声:由用户用水量、水泵阀门启闭等随机因素及仪器仪表自身波动构成。采用\(\Delta P_{t}=P_{t}-P_{t-3t}\)和\(\Delta Q_{t}=Q_{t}-Q_{t-\Delta t}\)表示压力和流量波动,2-3倍方差以内的波动可视为“噪声”(95%-99%以下的波动为合理扰动),压力波动拐点范围一般为0.6-1.5m。

(三)爆管冲击影响分析

借助管网水力模型分析,采用设定漏水量或节点射流系数进行。仅评估爆管影响范围时,传统流量驱动模型基本可满足要求,当节点水压低于16m后按线性比例和周建华模型折减时,压力驱动法与流量驱动法区别不明显。

(四)爆管最小可监控管径

特定管网中,爆管管径小于某临界值时,流量和压力变化低于背景噪声水平,现有监测系统难以判别,该临界值即为爆管最小可监控管径。

五、爆管监测网设计

(一)爆管强度 :管道爆裂后的漏水量水平,作为监测网设计依据之一。 布局原则:优先监测重要管线和重要用户,监测点布设相对均匀,保证每根管道在有效监控范围内。

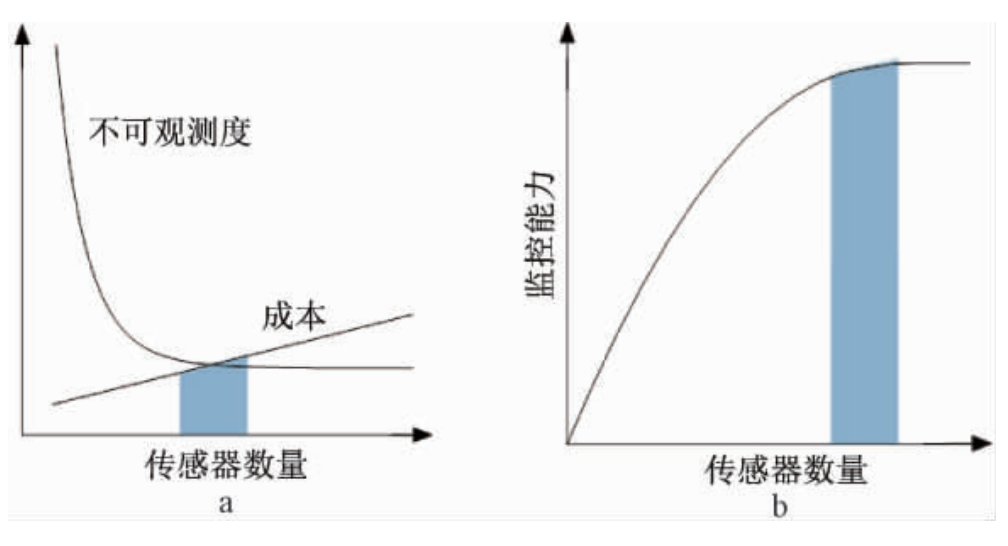

(二)监测设备数量与空间布局优化流程及成果表述

优化流程:设定最少监测设备数→空间布置优化→增加设备数量→再次空间优化→监控管道覆盖率增长情况,直至增加量小于设定目标。

成果表述:明确哪些管道被纳入监控范围,绘制清晰的管线监控分布图,而非抽象数字。

六、爆管的在线监测技术

(一)爆管监测步骤与方法

运行流程: - 收集传感器信息和水厂、泵站运行状态。 - 数据预处理,确保有效数据进入分析模型,避免错误数据导致误判。 - 利用数据和模型分析是否爆管,对异常现象解释,必要时人工干预给出结论。

监测评估级别: - 第一级别:识别是否发生爆管。 - 第二级别:判断爆管位置,为抢修提供指导(需结合人工判断,如热线信息)。

定位方法:主要通过“漏斗法”,根据爆管后压力下降漏斗判断,有“时间窗ロ”限制(长距离输水管线约5min,大型供水管网约15min),分析程序需在1min内完成,传感器采集和传输周期不超过时间窗口。

(二)爆管在线监测成果验证与评估

监测结果类型:准确预报、误报、漏报(普遍存在)。

误报率要求:不宜超过1-2次/d,管理部门需制度上要求一线人员接受一定误报率,报警后人工核实。

准确率评估层次: - 第一层次:评估“是否发生爆管”的有效性。 - 第二层次:在确认爆管后,评估爆管位置判断的准确性。

精度要求: - 城市管网定位到“街区”即可。 - 农村偏远长距离输水,500-1000m基本满足要求。

中交路桥科技依托勘察、检测(含特检)、设计等传统行业能力,可提供“检、诊、修、应”的全生命周期综合一体化服务,推动城市安全风险管理技术创新、模式创新、应用创新,提升城市安全运行风险隐患发现、防范、化解、管控的智能化水平,为推动城市安全发展提供坚实保障。在迈向智慧城市的新时代征程中,中交路桥科技将始终坚守安全底线,不断完善和优化城市安全运行综合服务平台,为城市的平稳运行贡献科技力量。